7.05

1820

6.30

124

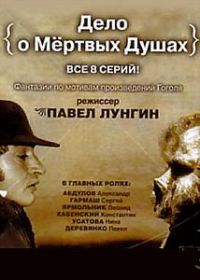

Сериал Дело о Мертвых душах онлайн

Актеры:

Александр Абдулов, Иван Агапов, Павел Деревянко, Елена Галибина, Сергей Гармаш, Александр Ильин, Константин Хабенский, Андрей Кочетков, Сергей Колесников, Павел Любимцев

Режисер:

Павел Лунгин

Жанр:

комедия, отечественные, приключения, драмы

Страна:

Россия

Вышел:

2005

Добавлено:

добавлен сериал полностью из 8

(19.07.2010)

О чем сериал «Дело о Мертвых душах»

Вдохновленный неувядаемым очарованием гоголевской прозы, мы переносим вас в мир, где абсурд и реальность сплетаются в причудливый узор. В эпицентре этой запутанной истории – молодой и амбициозный петербургский чиновник, Шиллер, отправленный в сонный провинциальный городок N, окутанный завесой тревожных слухов. Его миссия – пролить свет на серию необъяснимых происшествий и расследовать странности, терзающие тихую жизнь этого забытого богом места.

Слухи о скорой инспекции заставили местную администрацию лихорадочно приводить дела в порядок, а среди суеты и спешки разгорались интриги. Чичиков, изрядно встревоженный перспективой аудита, бросался на поиски не хватающих «мертвых душ», стремясь укрыть свою деятельность за ширмой кажущегося благополучия. Он осознавал, что любая неточность, малейшее несоответствие может привести к краху его тщательно выстроенной системы.

Однако, едва Шиллер ступил на улочки N, его окутал гнетущий, необъяснимый сумрак. Воцарилось ощущение, будто незримая сила постоянно наблюдает за его каждым движением, преследует невидимым взглядом. Неужели это плод его нервозности и усталости, вызванной суетой и подозрениями? Или же город N действительно хранит в своей душе глубокие, потаенные тайны, окутанные мистической дымкой?

С каждым днем, погружаясь в расследование, Шиллер все глубже проникает в лабиринт странных происшествий и мрачных секретов, хранящихся в сердце города. За каждым углом его подстерегают загадки, а за каждой тенью скрывается нечто зловещее. Удастся ли ему, молодому и неопытному чиновнику, докопаться до сути этого запутанного клубка событий, разгадать зловещий замысел, скрывающийся за фасадом провинциальной тишины, и при этом уберечь себя от опасностей, подстерегающих на каждом шагу? Его дальнейший путь окажется испытанием не только на прочность его профессионализма, но и на его душевную стойкость. Рекомендуем к просмотру

Рецензии

## Гоголевский калейдоскоп: размышления о телесериале "Мертвые души"

Погружение в телесериал, задуманный как некая вариация на тему "Мертвых душ" Николая Васильевича Гоголя, стало неожиданным и захватывающим путешествием. После просмотра восьми эпизодов подряд, неизбежно приходит ощущение ошеломляющего восторга, этот кинематографический проект пленяет своей оригинальностью и глубиной. И хотя в титрах скромно упоминается: "по мотивам", внимательный читатель гоголевского наследия, не может не заметить, что перед нами не прямое переложение романа, а скорее мозаичное полотно, сотканное из фрагментов различных произведений мастера украинской прозы.

Телесериал, выстроенный вокруг центральной сюжетной линии, как и сам роман, разворачивается в вымышленном городе N, являющимся своеобразным микрокосмом российской действительности. Понятно, что задумывалась трилогия, однако незавершенность романа и трагический инцидент с уничтожением части рукописи, оставили читателей в подвешенном состоянии. В этой связи, телеверсия представляется логичным продолжением, представляя собой своеобразное расширение вселенной, где неутомимый Чичиков, словно неуловимый призрак, обходит помещичий род и приобретает необходимое количество "мертвых душ". Его незавершенное дело, без ведома самого героя, продолжает Шиллер Иван Афанасьевич, скромный чиновник из Петербурга, вынужденный отправиться в этот провинциальный город для проведения служебной проверки.

Отсюда проступает отчетливая аллюзия к другому гениальному творению Гоголя – "Ревизору". Ирония и гротеск, присущие комедии, пронизывают каждый эпизод, представая перед зрителем колоритные персонажи: городничий, судья, покровитель благотворительности и другие, каждый из которых – воплощение бюрократического безразличия и чинопочитания. "Говорящие" фамилии, словно эхо прошлых эпох, и панический страх перед "контролером", возродивший атмосферу тревоги и абсурда, оставляют неизгладимый след в сознании зрителя.

Философские мотивы повести "Шинель" особо ярко проявляются через образ Шиллера. Получив долгожданный предмет гардероба, скромный чиновник претерпевает внутреннюю трансформацию, обретая уверенность и ощущение собственной значимости. В сценах с участием прокурора, словно из кошмарного сна, восходит гоголевский персонаж "Вия", лишенный покоя и обреченный на вечные муки. Именно на этом проклятом персонаже "летит" главный герой телесериала, что не может не сослаться на загадочную "Ночь перед Рождеством".

Важно понимать, что телесериал – это не попытка буквальной экранизации произведений Гоголя, а смелый режиссерский эксперимент, расширяющий и переосмысливающий темы, заложенные автором. Главный фокус внимания – эволюция Шиллера, его путь от запуганного бюрократа до человека, осознающего свою принадлежность к системе, проходящего через испытания и соблазны. В начале повествования мы видим человека, запертого в тисках страха, тайком читающего утопические романы англичан, Томаса Компанеллы и Томаса Мора. Это свидетельствует о его глубокой мыслительности, его беспокойству за судьбу России и его нежеланию мириться с существующим порядком. Он, как и многие представители непризнанного интеллигента, страдает от нереализованности, но в то же время бережно хранит в душе искренние и благородные порывы.

В атмосфере провинциального города N раскрывается истинная природа страха – это не просто ощущение опасности, а скорее благоговейный ужас перед начальством. Мы видим сочувствие Шиллера к капитану Копейкину, его самоотречение от пищи перед грядущей проверкой, его смутное чувство, будто даже ананас – это нечто из разряда недоступного удовольствия. Гротеск, ставший визитной карточкой творчества Гоголя, царит в каждом эпизоде, превращая город N в пародийный образ российской действительности. И что же происходит с нашим главным героем? Жители города N, в поисках пропавшего Чичикова, увидят в нем потенциального "своего", но лишь после того, как он познает вкус взяток, освоит искусство "передвижения" шинели и начнет видеть в окружающих своих подчинённых. Когда же простого русского Ваньку убеждают в наличии у него "администрации", происходит по-гоголевски абсурдная и одновременно трагикомичная сцена, заканчивающаяся печально и предсказуемо.

Образ Чичикова, мастерски воплощенный харизматичным Хабенским, приобретает демоническую интерпретацию, тогда как в романе автор лишь намекает на двойственность его натуры и оставляет надежду на духовное возрождение. Отчего же Чичиков - это некое зло? Он скупает "мертвые души", символизирующие моральную деградацию и духовную пустоту. И вот, кажется, живая и полная надежд душа Шиллера внезапно окаменевает, превращаясь в безразличный камень. Не прошел ли Ваня суровый урок "золота"? И кажется, что все обитатели города N, вместе со своими, давно потерявшими смысл, помещиками, забыли о том, что души не могут погибнуть, что они вечны. Эта пророческая истина вырвалась на свет из уст двух "сиамских болванов" Бобчинского и Добчинского, обрекая их на вечные муки раскаяния. Финал сериала оставляет множество вопросов без ответов, побуждая зрителя к дальнейшим размышлениям и самостоятельным поискам. Протест, вызов обществу – это то, что предлагается нам самим.

Творцы сериала не стали перекраивать классику, превращая ее в шаблонный триллер, где бес Чичиков мог бы ринуться в бой с ролью Дракулы XXI века. Они умело почерпнули вдохновение из гоголевского наследия. Также они не стали упрощать действие, адаптируя его к современности – костюмы, манеры, стиль повествования – все это является попыткой воссоздать атмосферу первой половины XIX века.

Я настоятельно рекомендую этот сериал всем, кто ценит русскую классическую литературу, кто читает ее, а не просто смотрит, кто увлекается критическими статьями и различными интерпретациями гоголевских произведений. Это сделает просмотр еще более увлекательным, хотя и потребует предварительной подготовки, поскольку материал для изучения довольно глубокий.

Среди плеяды выдающихся прозаиков, имя Николая Васильевича Гоголя занимает, пожалуй, вершину моего личного рейтинга. Найти равного ему по проницательности, гротескной выразительности и уникальному стилю – задача практически невыполнимая. Да, возможно, у кого-то возникнут возражения, и на ум сразу вспомнится имя Сергея Довлатова, но это сугубо мое субъективное восприятие. Однако, перейдя к рассмотрению экранизаций гоголевских произведений, возникает ряд сложных вопросов.

Бесспорно, произведения, созданные автором два столетия назад, сохраняют поразительную актуальность и резонанс даже в современном мире. И, несмотря на наличие весьма достойных кинематографических адаптаций, рука невольно тянется к первоисточнику – к книге, где запечатлена подлинная магия авторского слога. Невозможно заменить очарование изящной прозы гениального классика ни самым филигранным актерским мастерством, ни безупречной визуальной составляющей, ни даже максимальной степенью соответствия первоначальному замыслу.

Тем не менее, любовь к гоголевскому наследию не умаляет достоинств его экранных воплощений. "Дело о Мертвых душах", снятое Павлом Лунгиным в 2005 году, пробуждает во мне целый спектр амбивалентных чувств – трудно поддающихся однозначному определению. Режиссер сам обозначил свою работу как "фантазию", но мне представляется, что и это определение не совсем точное. Попытки критиков закрепить за фильмом ярлык "поэмы" также не кажутся мне исчерпывающими. Лунгин, судя по всему, намеренно отошел от традиционного подхода, стремясь максимально приблизиться к тексту рукописи, но его путь был тернист, многослоен и пестрил неожиданными поворотами. К этому следует добавить личное, авторское видение режиссера, и вот перед нами уже не просто адаптация, а самобытное художественное произведение, оставляющее, в целом, весьма благоприятное впечатление.

По признанию, первая серия вызвала во мне чувство некоторого дискомфорта. Декорации казались картонными, игра актеров – неестественной, сюжет – нелогичным, что наводило на мысль о необходимости консультации специалистов в области психиатрии для всех участников творческого процесса. Однако, проявив немалое самообладание, я продолжил просмотр. Постепенно сюжет начал разворачиваться, интрига набирала обороты, и я, к моему собственному удивлению, был захвачен происходящим. К финалу сериала я ощущал почтительное восхищение увиденным. Я начал постигать замысел режиссера – понимал значение нарочитой театральности, безудержной эксцентричности и даже определенной провокационности, создающих неповторимую атмосферу для восприятия гоголевского оригинала.

Каждый персонаж был переосмыслен в соответствии с режиссерским видением, но при этом сохранены ключевые черты, присущие гоголевским образам. Этот процесс был выполнен настолько искусно, что называть это отходом от первоисточника – просто не язык дойдет. Скорее, это попытка представить героев в свете личного видения режиссера – с их всеми недостатками, которые так мастерски подчеркнул великий автор, и которые давно стали нарицательными.

Помимо бессмертных персонажей, вошедших в "Мертвые души", в сериале можно уловить отголоски и других произведений: "Шинели", "Носа", "Вия", "Ревизора", "Невского проспекта". Гоголь создал галерею гротескных "рож", а Лунгин, казалось, трансформировал их в своеобразные "хари" – разница, согласитесь, весьма значительная, особенно с эмоциональной точки зрения. Если герои Гоголя вызывают усмешку и брезгливость, то их образы у Лунгина порождают чувство отвращения. И это, на мой взгляд, вполне справедливо – пороки должны отвращать, а не вызывать комическое сочувствие. У классика гиперболизированное и гротескное описание персонажей и их поступков у Лунгина переплетаются с фантасмагорией, логически перетекающей в будни известных учреждений, напоминающих «палату № 6». Да, поначалу это может показаться нелепым бредом, но по завершении просмотра остаются глубокие и занимательные ощущения, и никакого сожаления о потраченном времени не возникает.

Невозможно говорить о сериале без упоминания актерской игры. Александр Деревянко порадовал неожиданной глубиной и мастерством. Что касается Гармаша, его талант всегда был для меня очевиден, но то, что он является истинным гоголевским актером – стало откровением. У каждого великого автора есть свои актеры, как у Достоевского – Инна Чурикова и Евгений Миронов, а у Гоголя – теперь и Гармаш. Нельзя не отметить и игру Ильина – все актеры были великолепны, и поэтому проще выразить общий восторг, чем перечислять их поименно.

8 из 10.

Недавно, поддавшись импульсу ностальгии, я вновь обратилась к сериалу 2005 года, и меня охватило искреннее изумление. Неужели этот дивный труд заслуживает столь скромного внимания? Где восторженные отзывы, где бурные дискуссии, где рецензии, возвещающие о гениальности? Неужели, в отличие от всеобщего пирования вокруг картины «Адмирал», этот выдающийся проект Павла Лунгина остался в тени?

Позвольте мне попытаться объяснить, почему этот сериал – словно изысканный винтаж, требующий вдумчивого наслаждения и продолжительного послевкусия. Это не развлечение для случайного зрителя, это пища для ума, угощение для истинных ценителей кинематографического искусства.

Сценарий, созданный Юрием Арабовым, – поистине алхимический сплав, в котором он филигранно соединил множество произведений Николая Гоголя, проявив при этом недюжинную изобретательность и мастерство. Нельзя не признать, что он продолжил дело, заложенное Ниной Садур, первой отважившейся на столь дерзкий синтез, – раздвинув границы интерпретации и проложив путь для будущих поколений.

Вниманию зрителя предстает мир, пронизанный кропотливой детализацией. Каждая декорация, каждая мелочь, каждый наряд – всё дышит аутентичностью и реалистичностью. На стенах висят настоящие ружья, создавая ощущение погружения в эпоху. Когда же мы видели, чтобы режиссер с таким рвением и дотошностью обдумывал декорации, выстраивал их концептуальную основу? Сегодня приоритет отдается актерскому мастерству, запоминанию хотя бы классического текста, и это уже считается недюжинной удачей. У Лунгина Ноздрев обретает обиталище в конюшне, дом Плюшкина лишен стен, стол Собакевича ломятся от яств, а городничий, погрязнув в роскоши, скатывается в безумие. Гоголевские образы словно оживают на экране, вытягиваются, увеличиваются, словно вырванные из книжных страниц и перенесенные в новую реальность.

Однако, помимо галереи злодеев, в этой истории присутствуют и герои, способные на сострадание. Арабов, суровый судья, блюдущий справедливость, скрывает под маской строгости собственные представления о чести. Даже Собакевич способен на детские, жалостливые интонации, а Плюшкин, своей сентиментальностью, способен растопить самые ледяные сердца. Актерский состав выложился на все сто, создав поистине незабываемые образы.

Особого внимания заслуживает великолепно снятая сцена встреч Шиллера с участниками дела Чичикова. Мне лично импонирует исполнение роли Плюшкина Ярмольника. До этого момента я знала его как актера, закрепившегося в одной роли в фильме «Барак». Теперь же я могу с уверенностью сказать, что он обладает настоящим актерским даром, и является актером огромного масштаба. Павел Деревянко тоже оставляет многообещающее впечатление, особенно после его работы над фильмом «Обратная сторона луны».

Я убеждена, что этот сериал – вершина творческого пути Павла Лунгина. Редко какой мастер способен настолько филигранно воссоздать на экране атмосферу и дух гоголевских произведений! Браво, Маэстро! Здесь переплелись тени Гоголя и Булгакова, Великий Канцлер, а также эхо Достоевского и жутковатый образ города N – скопище человеческих пороков, утопающего в зловонном тумане (вспоминается Босх?). А балы – это, словно цирк Дю Солей, где переплетаются одновременно восторг и страх.

В итоге мы видим печально знакомый для русского народа финал: грабят все, а наказание получает крайний. Что ж, у каждого режиссера зреет идея связать гоголевские произведения с современностью, выпустить на публику что-то резонансное, и Лунгину это, безусловно, удалось. Браво, великодушному режиссеру!